|

|

Costruzione

di un Old Baggie, progetto

di Paolo Lodigiani

La scelta

Anzitutto partiamo dalle richieste di base, che sono poi quelle che determinano la scelta di un progetto. Io sono un (ormai) vecchio velista, appassionato, ma con esperienze limitate al day- sailing, per vari motivi di cui forse il più importante è che mia moglie ha il terrore della vela, per cui non ho mai potuto pensare a qualcosa di più impegnativo. Ho avuto varie barche, dal 420, ad un paio di piccoli cabinati che ho trovato noiosissimi, ad un laser, splendido, ma ormai troppo “giovanile” per un 63enne. Ho poi il pallino di navigare da solo, anche perché non ho amici velisti, e gli amici non velisti in barca sono una palla al piede. Quindi, meglio soli che…

Devo aggiungere che la mia carissima moglie, pur odiando la vela, ama il mare, e le piace un sacco andare in barca…a motore… su barche stabili!

Conclusione, volevo una barca che fosse divertente, che potessi governare da solo, che avesse una stabilità di forma soddisfacente per poter andare a motore e che fosse BELLA. Si perché quando uno si impegna a lavorare per un anno, e spende una cifra considerevole, con cui potrebbe tranquillamente comprare un plasticone usato, alla fine deve essere orgoglioso del lavoro fatto, e poterlo guardare con piacere oltre che timonare con soddisfazione.

| Conclusione, ho esaminato tutti

i progetti che ho trovato su internet,

ho scartato tutti gli scafi a spigolo vivo, che non mi piacciono

affatto (pura considerazione estetica e personale), e ho scelto il

Baggie di Lodigiani. l’Old e non lo Young, in considerazione alla mia

non più verde età. Detto fatto, sono andato alla BCA, ho

conosciuto

Paolo Lodigiani, ho esaminato i vari progetti e ho acquistato quello

succitato, oltre ad un paio di dispense sulla costruzione in

strip-planking e sul fare da se le vele. Dunque: la stabilità di forma c’è, basta guardarla. Credo anche che sia divertente, con una in velatura importante, e sono pure interessato all’armo aurico, per una pura questione di curiosità: desidero provarlo, e compararlo con quello Marconi. Infatti ho in progetto di avere le due possibilità, aurico e marconi, entrambe disponibili, e intercambiabili. Con l’aiuto di Lodigiani ho calcolato il nuovo piano velico e la nuova posizione dell’albero. Ne parleremo più avanti. Per quanto riguarda la possibilità della navigazione in solitario, ho concordato con Lodigiani sulla necessità di avere un bulbo di un’ottantina di chili in fondo alla deriva, e questo è la più importante delle modifiche da me effettuate. Ho poi pensato che per la sicurezza psicologica di mia moglie, fosse opportuno alzare un po’ il bordo, e ciò ho fatto, aumentandolo di 5 cm. Niente di importante, la barca non ha perso nulla della sua bellezza, e dentro ci si sente un po’ più “protetti”. Ho poi aggiunto un sedile rematore mobile, e ho ricavato tre gavoni, due sulle fiancate e uno a prua, per stivare la varie cosette che servono. Resta la valutazione sulla bellezza… Be’ questa e solo una questione personale. A me è piaciuta la sua linea pulita, un po’ demodé, la carena tonda, la possibilità dei due armi… Giudicate anche voi! |

|

Costruzione

Si comincia dalla forma, composta da un telaio robusto, su cui si montano le varie seste. Io ho usato materiale da recupero: i longheroni sono fatti da fodere da muratore, 2 per lato accoppiate con distanziali per una maggior rigidezza. Le seste sono state ritagliate da fogli di playwood da 12 mm, che avevo in casa. Un po’ sottili, ma sufficientemente rigide. Il tutto è stato messo in bolla e montato, con grande attenzione al posizionamento, allineamento, ortogonalità delle varie seste.

Per chi si volesse cimentare nella costruzione in strip planking, do un consiglio: spenda tutto il tempo che ci vuole, e anche di più, per fare una forma perfetta.. La precisione nel taglio delle seste e il loro posizionamento sono assolutamente fondamentali per ottenere un lavoro pulito. Si pensi che basta 1 mm nel posizionamento verticale di una sesta che si crea un avallamento, o un rigonfiamento che sarà perfettamente visibile a barca finita e laccata, e che per essere compensato necessiterà di litri di stucco epossidico (1mm x 1 mq = 1litro) e di giornate di lavoro di levigatrice. Quindi: precisione, precisione e ancora precisione. Poi, dopo il montaggio delle seste e relativa, quartabonatura, provare con i corsi per verificare se filano bene,e , nel caso fare tutti gli aggiustamenti necessari prima di incominciare veramente a tirare i corsi.

Io ho montato il telaio su ruote per l’unico motivo che il capannoncino in cui ho costruito la barca è piccoletto, e le ruote aiutano a recuperare agio.

Preparazione dei corsi. Io ho usato listelli di cedro rosso da 10x 25 mm x 4 mt, recuperati dagli avanzi di un amico che, beato lui, si sta costruendo una “barchetta” da 43 piedi.( Transeat…)

Ho “allungato” i listelli portandoli a 5 mt, con giunto a palella. Per il taglio del giunto ho usato una levigatrice Bosch a carrarmato, con un supporto autocostruito per tenere in posizione i corsi. Per l’incollaggio ho realizzato dei semplicissimi supporti che mantengano in posizione i corsi per il tempo necessario. Poi ho rastremato i corsi, seguendo le indicazioni de Ted Warren nell’articolo che ho trovato su “Canterino” Francamente non so se sia stata una grande scoperta. Rispetto al sistema suggerito da vari autori, Paul Fisher in testa, cioè quello di lasciare le strisce a larghezza costante, e quando non ce la fanno più a seguire la torsione, inserire delle strisce tagliate a misura per la compensazione, il sistema della rastrematura sembra più pratico, i corsi si adattano meglio, il lavoro corre di più. Però bisogna fare la rastrematura, che non è così semplice, si consuma più materiale, e insomma il bilancio in termini di tempo e denaro non è così chiaro.

Dalle varie foto si vede come i corsi siano stati tenuti in posizione sulle seste da viti (3x30) e mantenute in posizione l’una sull’altra per mezzo di semplicissimi cavalieri di compensato.

Come colla ho usato resina epossidica caricata con polvere di legno, quella che mi sono trovato nel sacchetto della levigatrice.

Alla fine dell’incollaggio dei corsi, la barca sembra quasi finita… E invece qui viene il bello, e il noioso! Giornate di carteggiatura, usando tutte le macchinette che avevo a disposizione, dal carrarmato, alla levigatrice a disco, a quella orbitale. Comunque è stato anche necessario riempire alcuni avallamenti, dovuti a differenze di spessore dei corsi e a imprecisioni di posizionamento delle seste (vedi sopra!) con stucco di resina epossidica e microsfere.

| Una volta raggiunto il risultato voluto, e cioè una bella superficie regolare, senza bozzi e buchi, e ragionevolmente levigata, sono passato alla laminazione con tessuto di vetro da 280g, e resina epossidica abbondantemente spennellata. Ho anche usato il peel play, che in teoria dovrebbe dare una buona superficie regolare, facilitando il successivo lavoro di levigatura, ma che in pratica, se non è posizionato più che bene, e non è facile, da più problemi che vantaggi. Io non lo userei più. |  |

| Terminata la laminazione ho inserita una striscia di rinforzo sulla chiglia, con abbondante resina. |  |

| Poi, dopo una prima levigatura

grossolana, ho steso uno strato uniforme

di stucco epossidico, fatto con resina opportunamente caricata con

microsfere su tutta la superficie, e l’ho poi accuratamente carteggiata

con carta grana 240, per la preparazione alla verniciatura finale. A questo punto ho estratto lo scafo dalla forma, ho smontato lo scalo, lasciando solo il telaio, ho posizionato due forme sul telaio, per trasformarlo in invaso, e ci ho appoggiato di nuovo lo scafo, dritto questa volta. Una rapida grossolana carteggiatura, per togliere monticelli di colla residui dell’incollaggio, e quindi ho fatto la laminazione interna. |

| A questo punto vengono inserite le paratie, opportunamente incollate, con una cordonatura di resina caricata di rinforzo. |

| Anche lo specchio di poppa è rinforzato con cordonatura e laminazione |

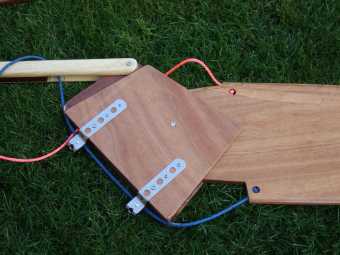

| Quindi tutti i rinforzi longitudinali e la cassa della deriva. |  |

| Questa merita un’attenzione particolare. Tenendo presente il fatto che la deriva sarà zavorrata, è stato necessario realizzare una cassa molto più robusta di quella prevista da progetto (spessore doppio, rinforzare il suo fissaggio al guscio con cordonature, listelli longitudinali e 3 madieri di compensato. |  |

| Si noti inoltre il barilotto a

poppavia della cassa, che alloggia il

bulbo quando la deriva basculante viene sollevata. A proravia della

cassa di deriva viene inserito il rinforzo per la scassa dell’albero.

Io l’ho fatto più lungo del necessario, per poter spostare

l’albero

verso poppa nel caso dell’armo Marconi. Nella foto si notano anche i rinforzi longitudinali curvi che bordano il pozzetto. Qui la mia mania di perfezionismo estetico mi ha portato a fare una pazzia. Poiché non amo gli spigoli vivi, anziché montare questi rinforzi dietro l’alzata del pozzetto e sotto la coperta, facendo si che la coperta si sovrapponga all’alzata del pozzetto, ho fatto questi rinforzi di mogano, arrotondati, e portati ai livelli dell’alzata e della coperta, per avere un bordo gradevolmente tondo nel punto su cui appoggiano le gambe. Si vedrà meglio nelle foto della barca finita. Devo dire che il lavoro è stato decisamente più lungo, ma il risultato assolutamente gradevole. |

|

| La lunga lista dei rinforzi si conclude con la tavola regina sotto la coperta di prua. |

| Si montano quindi le lande, prima del bottazzo, |  |

| e un cavallotto di prua per il traino e l’aggancio della briglia del bompresso. All’interno ho montato un tondino di acciaio, che fa da punto di mura per il paranco di sollevamento della deriva. |  |

| Ora si monta il bottazzo. Anche

qui vale la regola di evitare gli

spigoli vivi, per cui ho seguito lo stesso criterio usato per la

bordatura del pozzetto . |

|

| Il pozzetto è in compensato marino, e viene preassemblato con la tecnica cuci e incolla, poi inserito nel guscio e incollato a dovere. Si notino le aperture dei gavoni laterali. Naturalmente i gavoni laterali sono ermeticamente chiusi all’interno, per evitare che l’acqua che eventualmente entrasse finisca in sentina. |

| Mentre per il pozzetto ho usato compensato di okumè, per la coperta e lo specchio di poppa ho usato compensato di mogano, con notevole miglioramento estetico. L’ultima delle finezze è stata quella di inserire un bordino da 5 mm di acero (bianco) tra la coperta e il bottazzo, tanto inutile quanto bello! Non prendetevela con me, mi sono divertito così! |

Qui si notano anche bitte e passacavi, che ho voluto fare da me in legno, anzichè comprare in plastica o in acciaio. |

| Viene anche assemblata la scassa dell’albero, che permette uno scorrimento dello stesso di circa 20cm, dalla posizione piu appruata per l’armo aurico, a quella più appoppata per quello Marconi |  |

Per il pozzetto e la coperta invece mi sono arrangiato, Dopo le classiche due mani di resina epossidica, e la conseguente carteggiatura, ho dato 3 mani di smalto trasparente poliuretanico, con filtro UV. Mi permetto ancora un consiglio a chi volesse fare da se, senza averne l’esperienza ( è il mio caso!) NON FATEVI SCONTI! Fate tutto a dovere, senza cercare di risparmiare sul lavoro o sul tempo. Tra ogni mano si deve carteggiare, in particolare tra le mani di epossidica. Non so perché, ma eventuali irregolarità, come strisciature di pennello, buccia d’arancia, o che altro, non si compensano tra una mano e l’altra, bensì si accentuano. Quindi carteggiare, carteggiare e ancora carteggiare, per aver una superficie perfetta prima di ogni mano.

| DERIVA E BULBO Per la deriva ho seguito il progetto originale, per quanto riguarda la parte bagnata, mentre ho allargato la testa per aumentare il braccio di leva su cui agisce il paranco per il sollevamento.Pensiamo che il bulbo di 80 kg agisce con un braccio di cm 115, mentre il paranco con un braccio di cm 36, con la necessità quindi di applicare una forza di 255 kg. |

|

| Altra considerazione: La cima per il sollevamento agisce di taglio sul profilo della testa della deriva, che se fosse semplicemente di c.m. si aprirebbe a metà ( a me è successo alla prima prova!) Ho quindi dovuto rinforzarne il profilo con inserti di legno duro con la fibra posta trasversalmente. Io ho usato noce. |  |

Per la fusione ho proceduto così. Con del polistirolo espanso ho fatto una mezza forma. Per avere un peso di 40 Kg, ho calcolato che il volume dovesse essere di circa 3, 7 dm3, che ho misurato immergendo la forma in una vaschetta piena d’acqua fino all’orlo, e valutando la quantità d’acqua fuoriuscita per consentire l’immersione della forma. Poi ho ricoperto la forma con uno straterello di cera, per avere una bella superficie regolare e liscia. Con questa forma ho fatto una controforma femmina in una cassetta di legno, usando malta refrattaria, che ho lasciato asciugare perfettamente per almeno una settimana. Questa forma l’ho messa in un forno a legna per pane che ho in giardino, l’ho riempita di pezzetti di piombo acquistati in un recupero rottami per 0,5 €/kg, e ho dato fuoco alla legna. Il piombo s’è fuso, il forno è stato lasciato raffreddare, e il mezzo bulbo estratto dalla forma. Al secondo giro, fortunatamente dopo l’estrazione dell’altra metà, la forma si è spezzata. Ma ormai tutto era compiuto!

Per la finitura ho usato una raspa da legno, che lavora benissimo sul piombo, e ho quindi laminato il tutto con resina e tessuto di vetro.

Per il montaggio sulla barca ho dovuto faticare parecchio: sono robustotto, ma non sono Ursus, e non è stato agevole. Con la barca sul carrello stradale, e il bulbo appoggiato per terra, ho infilato la testa della deriva nella cassa, e ho mosso il carrello avanti e indietro finchè non sono riuscito a far coincidere i fori ed infilare il perno (un vitone da 12 con dado autobloccante) poi ho montato il grosso paranco per il sollevamento, fatto con due bozzelli tripli da 52 e un ulteriore bozzello singolo, per fattore di moltiplicazione totale di 12. La cima che regge tutto lo sforzo, è di Spectra da 6.

| Il punto di mura del paranco

è in corrispondenza del cavallotto a prua. |

TIMONE

Per il timone ho seguito pedissequamente il progetto, senza modifiche “creative”, salvo il posizionamento dello strozzascotte per la scottino di ritenuta, che ho messo sulla cassa e non sulla barra, per mantenere la passibilità di rotazione della barra stessa sul suo perno in navigazione.

| BOMPRESSO Il bompresso è stato realizzato in Doussier, quattro strisce piegate ed incollate per dargli la forma dovuta, quindi rastremate come da disegno. Due ponticelli, uniti con viti passanti, costituiscono il punto di mura del fiocco, e, sotto, l’aggancio della briglia. |

|

| ALBERO Dopo molti pensamenti e ripensamenti ho deciso per fare l’albero in legno, vuoi per motivi estetici, vuoi perché mi è più facile lavorare il legno in che girare tutta la Lombardia per cercare profilati e piccole industrie che mi aiutino per la lavorazione e l’anodizzazione. Ho usato abete di val di Fiemme di prima, tagliato a misura e incollato per fare uno scatolato di 70x70, come da disegno. E’ stato poi piallato carteggiato fino a ridurlo di sezione circolare. |

|

| La canalina è stata realizzata con una fresata longitudinale e con dei listelli incollati a chiudere |  |

Una mano di mordente color larice,e poi le solite mani di resina epossidica e le tre mani di poliuretanica per finire.

Alcuni particolari mostrano la carrucola in testa, l’attacco delle sartie, le gallocce per le drizze, sempre autocostruite. Le sartie sono in tessile (Spectra da 4)

BOMA

Naturalmente, anche il boma è stato fatto in legno, pieno questa volta. Per l’appoggio all’albero ho preferito il metodo tradizionale, con la forcella e un paranco caricabasso.

La base della randa non viene inferita sul boma, quindi niente canalina. Per tendere la base ho messo una carrucola e uno strozzascotte

Si notino poi l’attacco e il rinvio per la borosa della prima mano di terzaroli.

| PICCO Non c’è molto da dire. Anche questo di legno pieno, con sistemi d’aggancio per la drizza e per la randa. Si noti la forcella incurvata, ottenuta autocostruendola in forma con strati successivi di placcatura di noce da 2mm di spessore. |

|

VELE

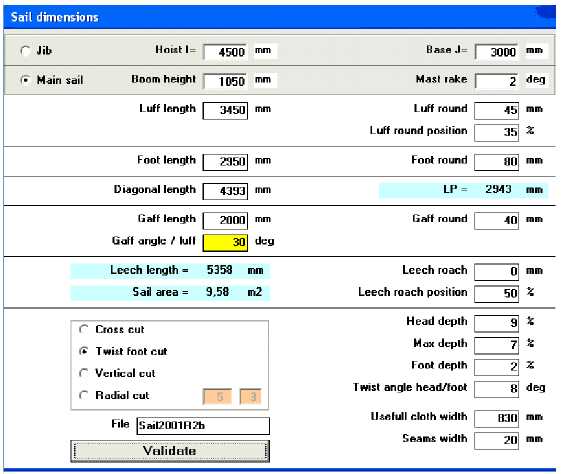

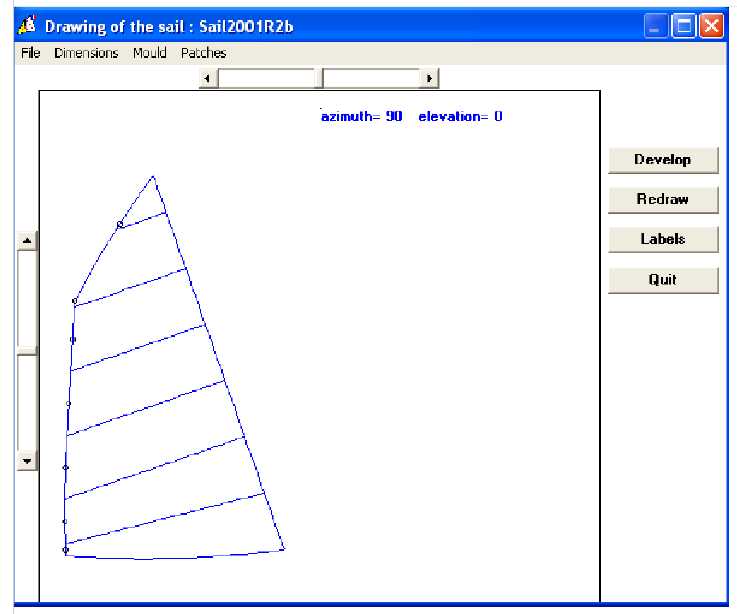

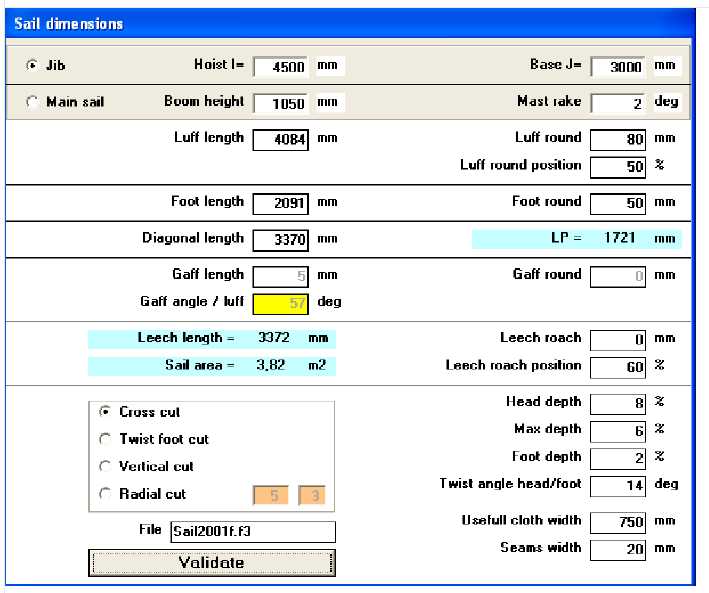

Anche queste autocostruite, sia per provare l’emozione, sia per fare un’altra esperienza, sia per risparmiare, almeno in un primo momento. Ho usato, come tutti, il SW sailcut 4 (oggi c’è Sailcut CAD, più bello e più completo) e come materiale il Lancotex. Purtroppo non ho trovato indicazioni pratiche sufficienti per la determinazione dei vari parametri delle vele, che sono tanti e tutti importanti per una buona efficienza della vela. Alla fine ho usato i parametri riportati qui di seguito:

Per una randa così:

Io l’ho realizzata incollandi i ferzi col biadesivo Venture Tape, e quindi cucendoli, da un solo lato, a MANO!!! Non l’ho fatto per amore di una tecnica antica, ma solo perché la mia Singer trentennale non riesce a trascinare correttamente quel materiale un po’ scivoloso che è il Lankotex.

Com’è venuta? Ne parleremo più avanti, con i commenti sulla navigazione. Esteticamente non c’è male, il Lancotex è piacevole a vedersi, le finiture sono discrete. Certamente il materiale è piuttosto elastico, e quindi non si può pretendere molto sul mantenimento della forma.

E questo è il fiocco:

| Alcune fotografie mostrano vari particolari delle vele e dei rinforzi. |

Il fiocco ha incorporato lo strallo, sempre in Spectra da 4.

VARO

| Eccoci al momento cruciale, il momento della verità: la barca va in mare! A Numana (An) inizia la sua vera vita. |

L’albero viene alzato agevolmente da una sola persona; prolungando la drizza del fiocco con una cimetta e facendola passare nel passacavo di prua si mantiene l’abero in posizione finchè non viene montato il bompresso e fissato il tutto.

Poi, issate le vele, è iniziata la navigazione… Bene, l’inizio è stato una vera delusione! Il vento era debolissimo, e la barca, fortemente poggera, non riusciva neppure a virare di prua. Lavorava solo il fiocco e sembrava che la randa non esistesse neppure.

Bene, ingoiato il rospo mi sono messo a ragionare, ho appoppato di 20 cm l’albero, ho aumentato l’inclinazione, e, miracolo! La barca si è rapidamente equilibrata e si è messa ad andare come si deve.

CONSIDERAZIONI

Dopo un mese di uso giornaliero, ho alcune considerazioni da fare:

Con il notevole peso del bulbo, il sistema di ritenuta in posizione della deriva, fatto con cime e strozzascotte non è sufficiente: con un po’ d’onda la deriva bascula e batte pericolosamente sulla cassa. Ho messo un perno passante che unisce solidamente la deriva con la sua cassa, e il problema è stato risolto.

Le vele sono discrete con venti medi. Con venti leggeri sono un po’ magre. Ho intenzione di farne un altro set, più grasse.

L’armo aurico è bello, affascinante, e anche abbastanza efficiente, ma un po’ più complicato del Marconi. Infatti ho avuto qualche problema con il picco, e ho in mente alcune piccole modifiche da implementare quest’autunno su albero e picco.

Ho senz’altro la necessità di prolungare verso poppa la scassa dell’albero, per avere un po’ più di tolleranza e per l’armo Marconi, che comunque intendo provare.

L’esposizione al sole e all’acqua di mare ha provocato qualche micro fenditura nella finitura della coperta: credo che le famose 16 mani di vernice poliuretanica vantati dalla Riva sulle sue barche non siano un vezzo, ma una necessità per la durata. Sarà un altro lavoro per l’autunno.

Il punto di scotta del fiocco è opportuno possa essere regolato, per compensare il posizionamento dell’albero ed eventualmente la riduzione del fiocco. Quindi installerò delle rotaie.

Dal lato positivo devo dire che gli obbiettivi sono tutti stati raggiunti:

la barca va bene, è potente, ed è perfettamente governabile da una sola persona.

E’ anche stabile a motore, e mia moglie ci viene volentieri!

Ed è bella!

CONCLUSIONE

Sono molto soddisfatto, e non mi disturba il fatto di avere ancora qualcosa da fare: mi terrà occupato e mi eviterà di pensare al prossimo progetto!

Magari ci risentiamo l’anno venturo con un articolino d’aggiornamento.

Se qualcuno fosse interessato alla costruzione di un Baggie, e volesse avere qualche suggerimento in più, dopo aver acquistato il progetto dalla BCA mi contatti: sarò felice di condividere con lui la mia esperienza che, lungi dall’essere completa, ritengo abbastanza significativa.

Il mio indirizzo è capelizzari@libero.it